#19 Without you I’m nothing

heldart, kuratiert von Arturo Herrera

#18 The Phantastic 4,4444

Peter Stauss, Martin Walde

Interstitial#5 – Die Zone

heldart

#17 Ready For The Show

Martin Arnold, Arturo Herrera

#16 William Copley S.M.S., William Copley S.M.S., William Copley S.M.S.

Saadane Afif, Fine Art Service, heldart

#15 Maximum Self Part 02

heldart and artists

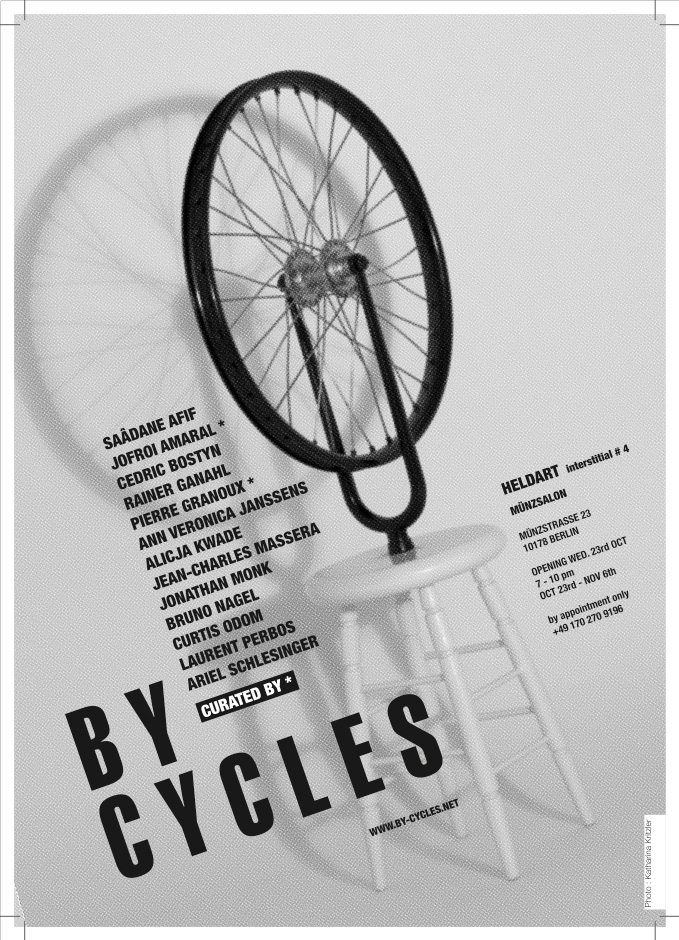

Interstitial#4 – ‚By-Cycles’

curated: by Jofroi Amaral and Pierre Granoux

#14 Split Shutter

Martin Arnold, John Bock, Heiner Franzen, Arturo Herrera

#13 Maximum Self Part 01

Sun Yuan & Peng Yu

#12 maps and orientation part 2

heldart and artists

#11 maps and orientation part 1

heldart

#09 last order II

heldart and artists

#08 last order I

"Omar Moktar“ - Grossskulptur für Tripolis

#07 Arturo Herrera “Books”

heldart, kuratiert von Arturo Herrera

Interstitial#3

by Marcus Weber

#06 Michael Kunze “Vollendung”

heldart, kuratiert von Michael Kunze

#05 Heiner Franzen “Schichter”

Heiner Franzen, Tarnkappe (KIT), Robert Crumb, Moebius, Wally Wood

#04 Portraits and Faces

heldart

Interstitial#2

‚Lazy Eight’

#03 Zeitlabor, Martin Walde

heldart

Interstitial#1

"Good Morning Mr. Laing"

#01 Independence day

heldart